ハイブリッドワーク導入企業が実践するコミュニケーション活性化の4つの工夫

こんにちは、RECEPTIONISTブログ編集部です!

コロナ禍を経て働き方が見直されたことにより、

ハイブリッドワークを導入する企業が増えています。

弊社でも2020年3月当初よりハイブリッドワークへ移行しました。

オフィス出社とリモートワークの両方で働けるハイブリッドワークですが、

出社組とリモートワーク組が分かれてしまうことで、

コミュニケーションが取りづらくなるという課題を感じることはありませんか?

ハイブリッドワーク歴約3年の弊社から、

ハイブリッドワーク下でも円滑なコミュニケーションを取れる方法を紹介していきます!

目次

調査から読み解くハイブリッドワークの実情

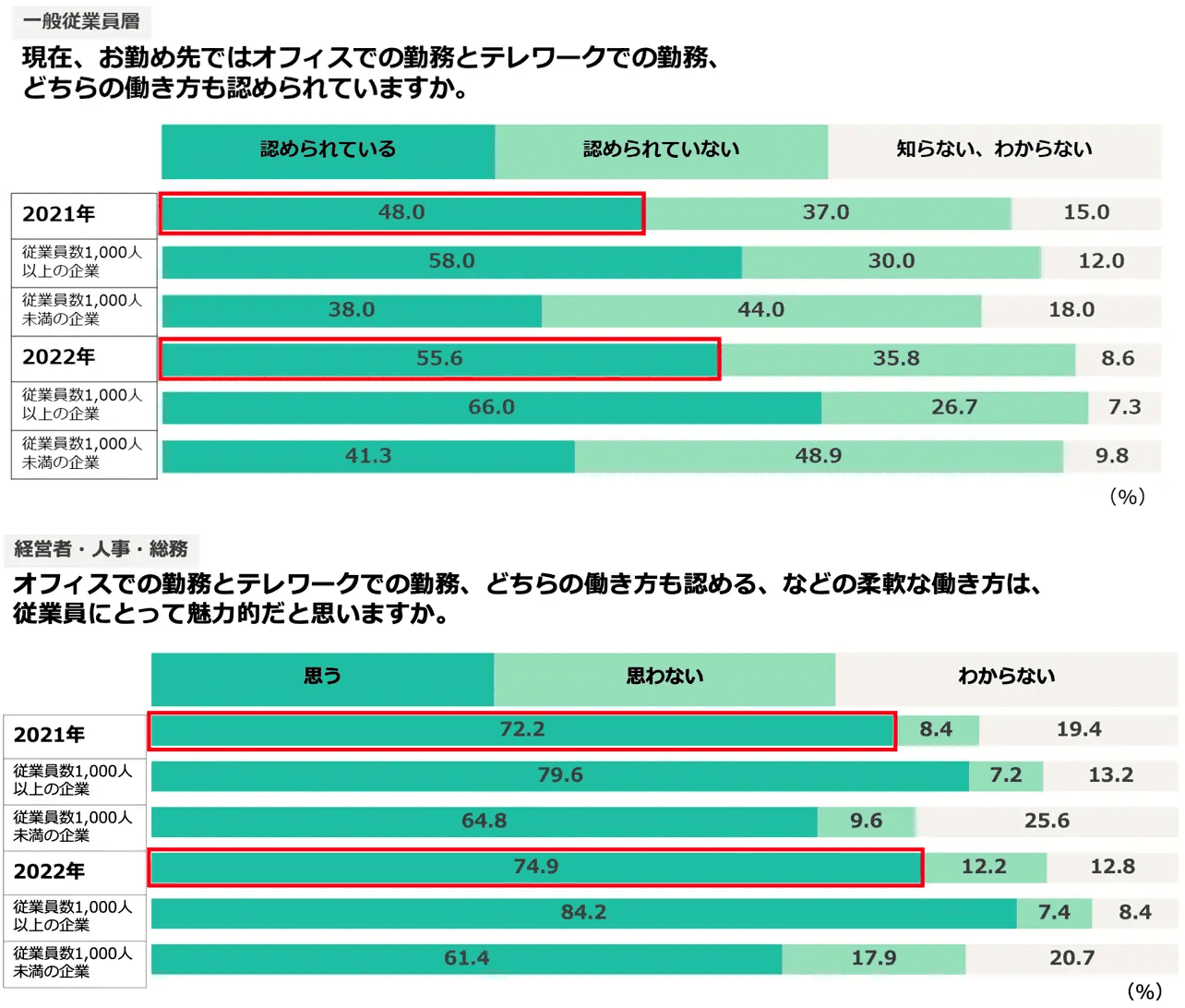

WeWork Japanは1,400名を対象にした

「コロナ禍長期化における働き方意識調査2022」に関する調査を公表しており、

その結果からハイブリッドワークの実情が見えてきました。

ハイブリッドワークの普及率は上昇している

出典:コロナ禍長期化における働き方意識調査2022|WeWork Japan

この調査によると、

一般従業員のうち「オフィス勤務とテレワーク勤務の両方が認められている人」は、

2021年(48.0%)より増加し、2022年では55.6%と増加しています。

また、経営者や人事・総務層においては、

「オフィスでの勤務とテレワークでの勤務どちらの働き方も認める」などの柔軟な働き方が、

従業員にとって魅力的だと思うという回答が74.9%に達しています。

このことから、ハイブリッドワークの普及率は上昇しているといえます。

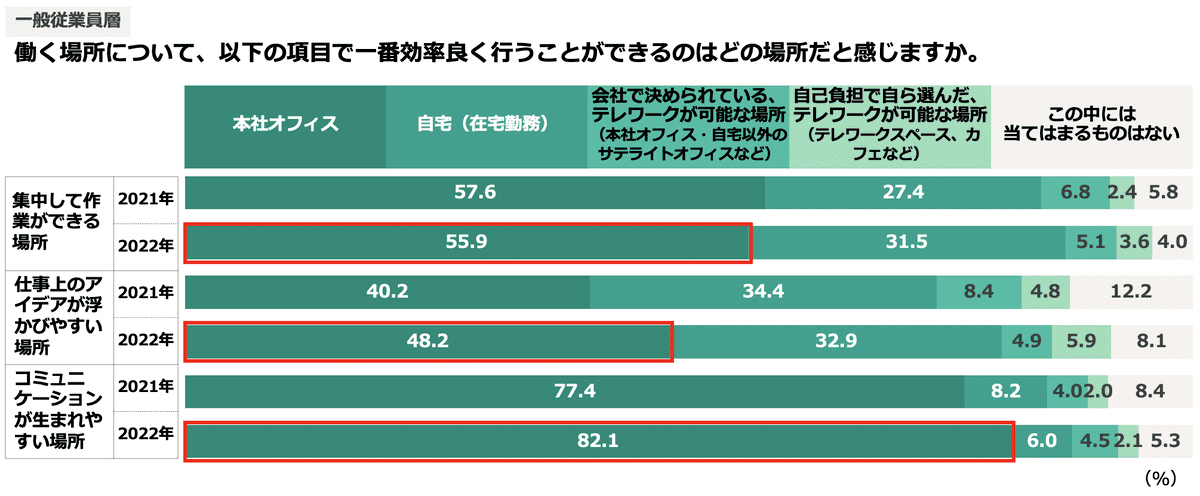

ハイブリッドワーク下ではコミュニケーションが生まれにくい?

同じ調査の中で項目ごとに「1番効率よく行うことができる場所」についてのアンケートにおいて、

”コミュニケーションが生まれやすい場所”という項目では

オフィスが82.1%とダントツで高い結果となりました。

出典:コロナ禍長期化における働き方意識調査2022|WeWork Japan

このことから、ハイブリッドワークでの勤務を希望する一方で、

オフィス出社とリモートワーク勤務が分かれることにより、

コミュニケーションが取りづらくなると考えているという課題が見えてきます。

すでにハイブリッドワークを実践している企業も、

これからハイブリッドワークを導入しようと考える企業も、

コミュニケーション設計については事前にしっかりと対策しておきましょう。

ハイブリッドワーク歴3年の工夫を紹介

冒頭でもお伝えしたように、

弊社では2020年3月よりハイブリッドワークへ移行し、

コロナ禍が落ち着きつつある現在でもハイブリッドワークを継続しています。

導入当初こそ戸惑いはあったものの、

これから紹介する工夫を取り入れることで、

スムーズにハイブリッドワークへの移行に成功しました。

コミュニケーション活性化のための取り組みや活用したシステムなどを紹介していきます。

活性化の工夫①:ビジネスチャットのフル活用

オフィス出社であってもリモートワークであっても、

従業員同士がどこにいてもコミュニケーションをスムーズに行うためには、

ビジネスチャットでのコミュニケーションが必須となります。

ハイブリッドワークでは、

個々人が都合のよいタイミングで情報共有や確認を行う

非同期コミュニケーションが基本となります。

勿論メールでも非同期コミュニケーションは可能ですが、

ビジネスチャットの方がより簡単かつ気軽にコミュニケーションをすることに適しています。

弊社では『Slack』を活用しており、

どこにいても業務内容や資料・ファイルの共有が可能になるほか、

業務と直接関係ないことでもSlack上で共有することで、

チャット上での社内コミュニケーションに活用しています。

活性化の工夫②:社内情報やノウハウの情報共有ツール

日々のコミュニケーションの中心はビジネスチャットですが、

チャットの場合は時間が経つごとに会話の内容がどんどん流れていってしまいます。

また部署異動や新入社員が入る際、

ちょっと困ったことがあってもいきなりチャットで質問するのは気が引ける、

となって手が止まってしまうこともあるかもしれません。

ハイブリッドワークでの会話や会議の記録、

社内情報やノウハウは情報共有ツールに集約しましょう。

弊社ではAtlassian社が提供する『Confluence』を活用しています。

・新人メンバーが最初に目を通す社内資料

・チームや業務ごとの業務マニュアル

・社内規定や申請フロー・注意点

・各種会議のアジェンダや議事録

様々な情報を共有ツールに集約することで、

「何かあったらConfluenceを見てみる」という状態を作り出し、情報共有を効率化しています。

活性化の工夫③:短時間でのWeb会議の積極活用

ビジネスチャットや情報共有ツールによる

非同期コミュニケーションを中心にすることで、

ハイブリッドワークでも円滑にコミュニケーションを取ることができます。

しかし場合によっては

「急いで確認しなければいけないので、相手の返信を待っている時間がもったいない」

「いちいち文章にするよりも、口頭で説明しながら相談した方が早い」

という状況もあるでしょう。

そういった場合には、

短時間のWeb会議を積極的に活用して素早くコミュニケーションを取りましょう。

弊社ではWeb会議ツールで『Zoom』を利用するほか、

「ちょっと今いいですか?」という場合はSlackの『ハドルミーティング』機能を活用しています。

口頭でパッと確認したい場合や、

資料を共有しながら会話をしたい場合には、

Web会議ツールを使ってコミュニケーションを取るのが良いです。

ただし、何でもかんでもWeb会議でコミュニケーションを取ろうとすると、

今日は自宅で集中するという場合でも

Web会議ばかりでハイブリッドワークの良さが消えてしまいます。

そうならないためにも、

Web会議を行う場合には簡単なルールを設けて、

なるべく手短に会議が終わるよう心掛けていきましょう。

<弊社の会議ルールの一部>

・Web会議は基本的に30分以内で設定する

・毎朝15分のWeb会議でちょっとした相談や確認時間をつくる

・5分程度の会話なら、ビジネスチャットの通話機能を使う

活性化の工夫④:月1回の社員会や懇親会

これまではツールやシステムを活用したコミュニケーション方法を紹介しましたが、

弊社で取り組んでいることとして、

「月1回、全員が参加する全社会議+懇親会」があります。

弊社はフルリモートで業務をされている方も多く在籍しており、

リモートワーク中心の勤務の場合、

チームメンバー以外とはマネジメント層も含めてコミュニケーションを取る機会がないケースも多いです。

そのようなハイブリッドワークの状況下で、

オフィス出社・リモートワーク関係なく全員が参加する全社会議を月に1回設けることで、

・会社の現状把握や、今後の方向性を共有して意思統一を図ることができる

・各チームや従業員が今どんな業務や取り組みを行なっているかを知る機会になる

・新入社員を含め、従業員同士が顔を合わせて交流する場が生まれる

こういった効果を生むことができます。

また、全社会議の後に社内で懇親会を開催することで、

全社会議への出社参加を増やす動機付けになったり、

全社会議後にさらにお互いのコミュニケーションを取りやすくなるきっかけづくりにもなったりしています。

さらにこれ以外にも、

社内交流を促進するための福利厚生を提供することで、

「他部署の従業員と関わる機会を作りやすくなる」

「リモート中心の従業員がオフィスに出社しやすくなる理由づけ」

といった効果をもたらしています。

これらの取り組みを行なって、

弊社ではハイブリッドワーク下でも積極的にコミュニケーションを行なっています。

ぜひ参考にしてみてください。

ハイブリッドワークでも出社しないといけない部署がある?

ハイブリッドワークを導入することで、

オフィス出社やリモートワークを自分で選択できることになる一方で、

実際は特定の部署やチームでは出社前提になってしまうケースがあるとも多く聞きます。

・来社されるお客様や配達業者の来客対応をしないといけない

・電話番のために誰かが出社する

こういった対応のために、ハイブリッドワークを導入しても

働く場所を選べない社員が生まれてしまいます。

そして、こういった役割は、総務部や管理部の方が担われていることが多いです。

ただ弊社では、こういった問題は起こっていません。

なぜなら来客対応をクラウド受付システム『RECEPTIONIST』で効率化しているからです!

オフィスの受付にiPadを置くだけで来客受付を効率化できる『RECEPTIONIST』は、

オフィスのテレワーク導入・実践に有効な機能を豊富に揃えています。

・来客のある担当者に直接通知。来客予定のリマインドメールも対応

・電話を使わずビジネスチャットなどで来客を通知してくれる

・来客の種類に応じて通知方法や通知場所を柔軟に設定可能

これらの機能を活用することで、

「来客予定のある人だけが出社すればOK」という状況を作ることができています。

総務担当者もハイブリッドワークができています。

このRECEPTIONISTに加えて、

外線電話の対応は電話代行サービスの『fondesk』を利用すると、

電話対応を完全になくし、固定電話を廃止できます。

このように、オフィス業務もシステムで効率化することで、

平等なハイブリッドワークを実現することができます。

ハイブリッドワークでもコミュニケーションの不安は解消できる

今回紹介したハイブリッドワーク下でのコミュニケーションのコツは、

それぞれ1つでも効果はありますが、組み合わせることでより多くの効果を発揮します。

・ハイブリッドワークに移行したけどコミュニケーションに課題がある

・これからハイブリッドワークを導入しようと考えているが、うまくいくか不安

こういったお悩みをお持ちなら、ぜひ一度弊社へお問い合わせしてみてください。

弊社の経験をもとにハイブリッドワーク導入をサポートさせていただきます!

RECEPTIONISTシリーズについて

RECEPTIONISTシリーズは、ビジネス上のつながりをテクノロジーでスマートにすることで

各従業員が本来やるべき業務に集中でき、働きやすい環境に変えていくクラウドサービス群です。