総務の業務効率化はなぜ必要?忙しさの原因と解決のアイデア・手順を紹介

「なんでこんなに毎日バタバタしてるんだろう…」

「気づけば“頼まれごと”ばかりで、本来の仕事が後回しに…」

そんな風に感じたことはありませんか?

多くの総務部門では、人手不足・業務量の増加・属人化などの課題を抱えており、

気づかないうちに“忙しさが常態化”してしまっているケースが少なくありません。

このような状態を根本から見直すには、業務効率化が欠かせません。

とはいえ、

「今のやり方でもなんとか回っているし…」

「日々の業務に追われて、それどころじゃない…」

と感じている企業や担当者も多いと思います。

ですが、本当に必要な仕事に集中できる環境をつくるためには、

今こそ立ち止まって考えるタイミングかもしれません。

本記事では、クラウド受付システム「RECEPTIONIST」を提供する当社が、

バックオフィスのDXに取り組んできた視点から、

・総務の業務効率化が必要な理由

・実際のアイデアやステップ

・注意点やツールの活用方法

をわかりやすくご紹介します。

「今の働き方、このままでいいのかな?」と感じたら、ぜひ最後までご覧ください。

総務の来客対応をゼロに!受付システム「RECEPTIONIST」とは?

目次

総務が抱える3つの課題と、効率化が避けられない理由

総務部門では、日々の業務を丁寧にこなしていても、

「なんでこんなに忙しいのか…」と感じる場面が少なくありません。

その背景には、次のような構造的な3つの課題が潜んでいます

・人手が足りず、業務が属人化しやすい

・細かな業務が積み重なり、全体の負荷が大きくなりがち

・ミスが許されないプレッシャーの中で、割り込み業務にも対応しなければならない

こうした状況では、現場の努力だけでは限界があり、

業務そのものを見直す“効率化”が欠かせないアプローチとなってきます。

それぞれの課題について、詳しく見ていきましょう。

⑴人手が足りず、業務が属人化しやすい

少子高齢化の影響で、労働人口の減少が続く中、

総務部門も人員不足に悩まされるケースが増えています。

総務は利益を直接生み出す部署ではないため、

組織全体のリソース配分の中で人手を削られやすいのが実情です。

また、新人の配属も少なくなっていることから、

ベテラン社員が同じ業務を長く担当し、属人化が進んでしまう傾向にあります。

このように、限られた人数で業務を回す必要がある中で、

効率化は“選択肢”ではなく“前提条件”になりつつあるのです。

⑵業務量が積み上がり、負荷が大きくなりやすい

総務が担う業務は、備品管理や電話応対、

来客対応、社内調整、福利厚生の手続きなど…。

一つひとつは小さくても、毎日積み上がると膨大なボリュームになります。

さらに中小企業などでは、人事や労務との兼務も珍しくなく、

採用活動や給与計算の時期にはさらに業務が集中します。

こうした“全部やらなきゃいけない”状況に陥りがちな総務部門では、

効率化に着手しない限り、忙しさから抜け出すのは難しいのが現実です。

⑶ミスが許されず、割り込み業務も多い

総務の仕事には、正確さとスピードの両方が求められる場面が多くあります。

たとえば、社会保険や入退社に関する手続きは

個人情報を扱うためミスが許されず、

その一方で、電話・来客応対などの”突然の割り込み業務”にも対応しなければならない。

集中して作業したいタイミングでも、他業務が割り込んでくる…。

そんな環境では、ミスを防ぐこと自体が非常に困難になります。

だからこそ、人の注意力に依存するのではなく、

業務そのものを仕組み化・自動化する視点がますます重要になってきているのです。

総務業務を効率化するための4つのアイデアと、その先にあるメリット

忙しさが慢性化している総務業務ですが、

いきなりすべてを効率化するのは現実的ではありません。

まずは、取り組みやすいところから一つずつ見直していくことがポイントです。

ここでは、総務業務の効率化に役立つ4つの具体的なアイデアをご紹介します。

・業務の見える化

・ムダの洗い出しと削減

・ITツールによる仕組み化

・外部委託(アウトソーシング)の活用

それぞれの方法と得られる効果について、詳しく解説していきます。

⑴業務の“見える化”から始める

業務が属人化していたり、全体像が把握できていなかったりする状態では、

どこから効率化すべきか判断することができません。

まず取り組みたいのが、“業務の棚卸しと情報共有=「見える化」”です。

たとえば以下のようなアクションが効果的です:

・部内で担っている業務の一覧化

・各業務の担当・進捗状況の可視化

・作業手順のマニュアル化

・情報の共有ルール整備(ファイル、チャット、掲示など)

これらを整備することで、「誰が・いつ・何をやっているか」が明確になり、

遅延や偏りの早期発見や、チーム内でのフォローもしやすくなります。

さらに、マニュアル化により、属人化のリスクも軽減できます。

⑵業務を見直して“ムダ”をなくす

業務のマニュアル化や可視化を進める中で、

「これって、実はやらなくてもよかったのでは?」という作業が見つかることがあります。

担当者が当たり前にやっている手順も、

第三者の目で見ることでムダな作業や非効率な流れに気づけることがあるのです。

こうしたムダを取り除けば、作業のスピードが上がり、

限られた時間でこなせる業務量を増やすことができます。

つまり、「効率化=やり方を変える」だけでなく、

「そもそもやらない判断をする」ことも重要な視点です。

⑶ITツールで仕組み化する

スケジュールやタスクをアナログで管理していると、

情報が個人の中で完結してしまい、全体の動きが見えづらくなります。

そこで活用したいのが、タスク管理・スケジュール管理・ワークフローなどのITツールです。

これらを導入することで、

・チーム内での状況共有がスムーズになる

・進捗の可視化やボトルネックの早期発見につながる

・情報の検索性・蓄積性が高まり、ナレッジが残る

といった効果が期待できます。

最近では、総務・バックオフィスに特化したITツールも増えているため、

自社の業務内容や課題に合ったものを選ぶことで、効率化のインパクトはさらに大きくなります。

⑷アウトソーシングで負担を分散する

総務が担っている業務の中には、

必ずしも社内で行う必要がないものも少なくありません。

たとえば、

・備品や消耗品の発注・在庫管理

・求人媒体の運用や応募者対応

・請求書や証明書の発行業務 など

これらの一部をアウトソーシングすることで、

本来集中すべきコア業務に人員を再配置することができます。

加えて、業務を専門事業者に任せることで、

人的ミスや属人化リスクの軽減にもつながるという副次的なメリットもあります。

総務の業務効率化はこう進める!5つのステップで着実に改善

業務の見える化やITツールの活用、アウトソーシングなど、

総務業務の効率化にはさまざまなアイデアがあります。

でも、実際に取り組むとなると、

「まず何から始めればいい?」「現場をどう巻き込めばいい?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この章では、総務の業務効率化を無理なく着実に進めるための5ステップを、

現場での進め方やチェックポイントとあわせてご紹介します。

ステップ1:現状を“見える化”して課題を整理する

まずは、現在の業務状況を把握することが第一歩です。

・総務メンバーが担当している業務を洗い出す

・工数や手順をヒアリングし、どこに負荷やムダがあるかを確認

・担当者任せになっている仕事(属人化)や、重複している作業を特定

このタイミングでは、「とりあえずリスト化してみる」だけでも十分な気づきが得られます。

可視化された情報は、のちの意思決定や改善に欠かせない材料になります。

ステップ2:改善の優先順位を決めて、解決策を考える

課題が明らかになったら、次は「どこから着手すべきか」を決めます。

・手間がかかっている割に成果が見えにくい業務

・担当者の負荷が大きい業務

・ツールやルールで効率化しやすい業務 など

効率化のアイデア(前章で紹介したような)を組み合わせながら、

実行しやすく、改善効果が期待できるものから手をつけていきましょう。

また、改善案をチームで共有することで、現場との認識のズレを減らすことができます。

ステップ3:改善策を試験的に実行してみる

改善策は、いきなり完璧を目指さず「まずは試してみる」くらいの気持ちでOKです。

・ITツールを一部業務に導入して様子を見る

・マニュアル作成を1業務だけ先行してやってみる

・外注化の範囲を限定して試す

最初から全社展開を目指すより、小さな単位で動かしてみる方がハードルも低く、

フィードバックも得やすくなります。

ステップ4:やってみてどうだったか、効果を測る

改善施策を実施したあとは、「やってみてどうだったか?」を振り返るステップです。

・作業時間は減ったか?

・負担感は軽減されたか?

・現場からの反応や困りごとはあるか?

可能であれば定量的な効果(時間削減・件数削減など)を数値で取ると説得力が増します。

うまくいかなかった点や予想外の課題が出た場合も、次の改善材料になるのでポジティブに捉えましょう。

ステップ5:改善を継続できる仕組みに落とし込む

最後に、取り組みを一度きりで終わらせず、定着させる工夫が必要です。

・成功した施策をルール化・マニュアル化して全体に展開

・定期的な業務見直しの場をつくる

・改善提案を出しやすいチームの雰囲気をつくる

効率化は「一度やって終わり」ではなく、継続して育てていく文化づくりがカギです。

総務の業務効率化を進めるうえで押さえておきたい3つの注意点

総務業務の効率化は、アイデアを実行に移せばすぐに効果が出るものではありません。

「導入したのにうまくいかなかった…」とならないためには、

いくつかの注意点をあらかじめ把握しておくことが大切です。

この章では、業務効率化を実施する際に気をつけたい代表的な3つの注意点と、

その対処法をご紹介します。

⑴効率化を進めるための体制は整っているか?

業務効率化は、現場任せや個人の努力だけではなかなか定着しません。

専任の担当や、プロジェクト推進の体制を整えることが成功のカギです。

理想は、総務部門内に専任者を配置することですが、リソースの都合で難しい場合は、

・他部門との兼任チームをつくる

・業務改善タスクを明確に割り当てる

といった工夫で対応することも可能です。

「誰が・どこまでやるのか」が曖昧なままだと、途中で頓挫しやすくなる点には注意が必要です。

⑵効果測定と改善を継続的に回せるか?

業務効率化は「やって終わり」ではなく、「継続的に改善していくプロセス」が重要です。

そのために必要なのは、

・実行後に効果を確認する時間と仕組みの確保

・定期的な振り返りと改善案の検討

・客観的な視点の取り入れ(他部門の関与など)

現場主導で回す方法もあれば、あえて外部や他部門のメンバーを巻き込むことで、

改善サイクルに客観性と新しい視点が加わる効果も期待できます。

⑶導入するITツールは“使える”前提になっているか?

「便利そうだから」と導入したITツールが、実際には活用されずに終わってしまうケースは少なくありません。

特に気をつけたいのが次のような点です。

・現場での操作に難しさはないか?

・直感的に使えるUIになっているか?

・トライアルやテスト運用をせずに導入していないか?

対策としては、

・無料トライアルを活用し、実際の業務で試してみる

・現場のメンバーにフィードバックをもらってから正式導入する

など、“導入できるか”ではなく、“継続して使えるか”の視点で判断することが大切です。

総務の業務効率化ツールには「RECEPTIONIST」がおすすめ

総務業務の中でも日々の「来客対応」は、

小さなようで実は大きな負担になっている業務のひとつです。

特に、来訪の取次ぎや受付担当者による内線連絡などは、

毎回発生する“割り込み業務”として集中を妨げる原因にもなります。

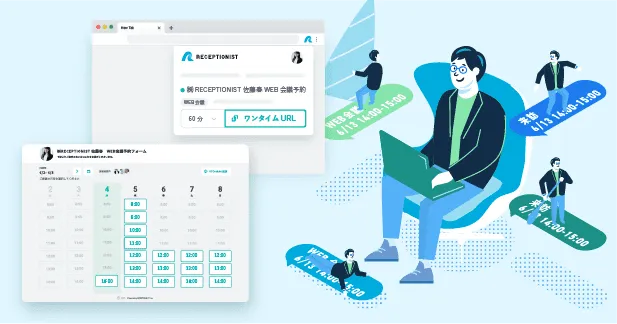

そんな業務を効率化できるのが、クラウド受付システム「RECEPTIONIST」です。

来客対応を約95%削減、コストは最大85%カット

RECEPTIONISTを導入することで、来客に関する業務負担を約95%削減することができ、

人件費や内線電話に関するコストも最大85%削減できます。

これにより、

・専任受付人員の配置が不要に

・残業や総務部門の突発対応もほぼゼロに

・担当者が自分で来訪対応するスタイルが定着

といった定量的なメリットが明確に得られます。

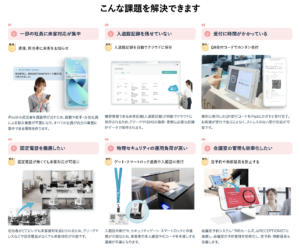

よくある課題を、RECEPTIONISTでまとめて解決

RECEPTIONISTは、単なる受付業務の自動化にとどまらず、

総務の現場が抱えるさまざまな課題をワンストップで解決します。

RECEPTIONISTを導入することで、

・受付業務の集中をなくし、全員が本来業務に集中できる

・入退館記録やセキュリティ管理をシステム化し、属人性とミスを削減

・固定電話がなくてもスムーズに来客対応ができる

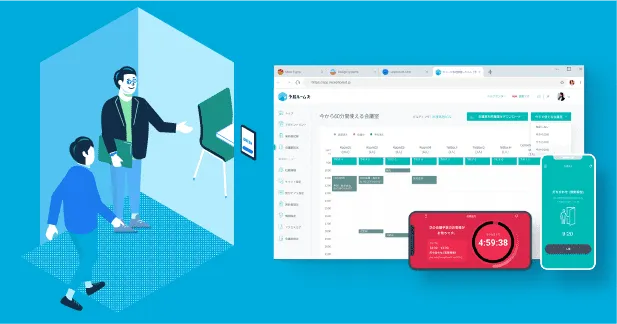

・会議室やフリーアドレスの運用も、来客と連動して効率化できる

といったメリットを得られるので、

「業務効率化ツール」であると同時に、「働き方改革の土台づくり」としても有効です。

まとめ

総務の業務効率化は、一気に完璧を目指すのではなく、

取り組みやすいところから少しずつ進めていくことが大切です。

まずは、業務内容や進捗状況の“見える化”から始めてみましょう。

それだけでも、属人化や手戻りの防止につながります。

そして、毎日発生する来客対応などの“割り込み業務”は、

効率化のはじめどころとしておすすめです。

もし受付対応の負担を感じているようであれば、

クラウド受付システム「RECEPTIONIST」の導入も、ぜひご検討ください。

RECEPTIONISTシリーズについて

RECEPTIONISTシリーズは、ビジネス上のつながりをテクノロジーでスマートにすることで

各従業員が本来やるべき業務に集中でき、働きやすい環境に変えていくクラウドサービス群です。